【はじめに】

西洋建築史 近世では、次の4つのテーマ「ルネサンス建築」、「バロック建築」、「新古典主義建築」、「歴史主義建築」をご紹介したいと思います。

西洋建築史における近世は、人間中心主義と古代ローマの再生、この二つによって幕が切られます。

人間を価値体系の中心に据え、古代ローマ建築をモデルとして、そこに建築の理想・原理・規範を求めてローマ建築の建築言語で建築を構成する古典主義の系譜が、ルネサンス以降の近世のメイン・ストリームとなります。しかしこの系譜に、バロックのような反古典主義的色彩の強い様式も交錯して、建築の近世はダイナミックな顔を見せます。特に近世の最後19世紀には、ゴシックのような非古典系の様式も再生し、さらにはあらゆる過去の様式も再現され、歴史主義と呼ばれる様相を見せ、古典を軸にして来た近世が崩壊現象を見せるようになります。

その中で、このコンテンツでは主にバロック建築を通して、当時のヨーロッパでの歴史的背景、宗教改革と絶対王政の中で建築家たちがどのようなかかわりを見せたかをご紹介していきたいとおもいます。また、地域によってはルネサンス建築への価値観の回帰もみせた、建築史におけるデザインについても、触れていきたいと思います。

(引用元:学芸出版社『図説 建築の歴史』/美術出版社『カラー版 西洋建築様式史』)

(写真引用:ウィキペディア)

【歪んだ真珠―バロック建築Ⅰ】

16世紀初め、サン・ピエトロ大聖堂改築の財源を確保するため、メディチ家出身の教皇レオ10世が贖宥状(免罪符)の販売を始めます。このことが直接的な引き金となって宗教改革が起こります。一方その腐敗を糾弾されたカトリック教会も、対抗宗教改革と呼ばれる内部刷新を試みます。そして彼らは、芸術を通じて民衆に対する説教とプロパガンダを成し遂げようとするのでした。建築はその舞台となります。

〇サン・ピエトロ大聖堂バルダッキーノ(天蓋)

(G・L・ベルニーニ ローマ 1624~1633年)

〇ヴァティカン宮殿 スカラ・レジア

(G・L・ベルニーニ ヴァティカン 1663~1666年)

ベルニーニによる大コロネードから教皇庁の一角へと通ずるこの階段は、先に進むにつれてその幅と高さを減じることでパースペクティヴを強調し、実際以上の奥行きを見る者に感じさせます。さらに視線の焦点には彫像や窓が巧妙に配され、光さえも巧みに処理されることによって、教皇の元へと向かう壮麗なる道程が演出されています。

写真引用:僧侶上田隆弘の仏教ブログHPより https://shakuryukou.com/2023/05/27/dostoyevsky1208/

【祝宴の空間として】

ヴァティカンのサン・ピエトロ大聖堂の交差部に鎮座するバルダッキーノは、生命を宿すかにも見える捻れ柱や輻湊する曲線、さらには絢爛豪華な装飾からバロック最初のモニュメントとも言われます。ここに見る動的かつ感覚的な効果の偏重は、ルネサンス建築の静的な秩序や均衡を第一とするその姿勢と対照をなします。

17世紀ヨーロッパ、すなわちバロックの時代は、対抗宗教改革と絶対王政の成立の時期と重なります。建築家は、教会と絶対君主を最大のパトロンとし、その威光を民衆にプロパガンダすることを目的とした教会堂王宮の造営に従事します。彼らは、より感情に直截に訴えかける装置として建築を機能させるべく、官能的な曲線や装飾に加え、陰影の操作、透視図法的錯覚や古典的モティーフの変則的用法といった技巧を駆使し、幻想性を演出しました。16世紀に開始されたサン・ピエトロ大聖堂の再建は、ルネサンスの建築家が理想とした集中堂式を、民衆が集い祈願するという儀式に合わせて長堂式に変え、さらには全面に楕円形広場を囲む大列柱廊を加えることで都市的スケールを有するバロック的空間として完結をみます。

-1024x656.jpg)

〇サン・ピエトロ大聖堂

(イラスト引用:世界史の窓 より)

.jpg)

〇サン・ピエトロ大聖堂 外観

(ミケランジェロ・B,C・マデルノ(1556~1629年)

ヴァティカン 1546~1667年)

(写真引用:FRANCE旅時間 より)

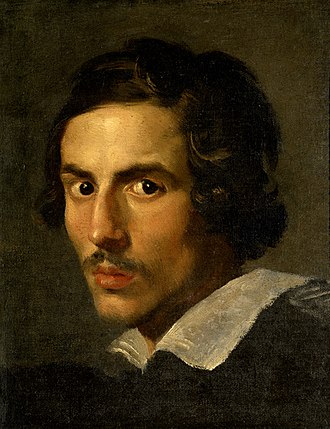

〇ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(1598~1680年)

(写真引用元:ウィキペディアより)

【イタリア・バロックの精華】

ベルニーニと並び称されるローマ・バロック建築の立役者F・ボッロミーニ(1599~1667年)は、サン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ教会堂に生涯にわたって関わることになります。この教会堂が採用した楕円形平面は、集中堂式の精神と多人数のミサへの参加を可能にする長堂式の機能を同時に満たす形式として洗練、完成された形式であり、同教会堂はその頂点の一つを示す作品と言われます。(中略)部分に分解できない空間性を追求したボッロミーニに建築的思考は、ローマに留まらず、北イタリアを経由し、アルプス以北のヨーロッパ諸国に多大なる影響を与えることになります。

.jpg)

〇サン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ教会堂

(F・ボッロミーニ ローマ 1638~1668年)

.jpg)

.jpg)

〇サン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ教会堂

ドーム・身廊

(F・ボッロミーニ ローマ 1638~1668年)

独立を果たしたボッロミーニは、1634年最初の仕事としてトリニタリアン修道会の依頼によって修道院の改築工事携わり、僧堂、食堂、クロイスターを計画しました。続いて着手したこの教会堂は、ローマ盛期バロックの始まりを記す画期的作品と評されます。

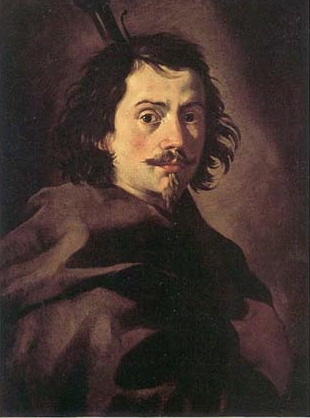

〇フランチェスコ・ボッロミーニ(1599~1667年)

(写真引用元:ウィキペディアより)

【古典古代という権威】

16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパは、絶対主義の時代と定義づけられます。絶対君主は、それまでになかった強大な権力とともに、ヨーロッパにおける文化的主導権もその手に収めます。周辺諸国に先駆けて中央集権化を推し進めたフランスとイギリスは、ローマ・バロックの影響を摂取しつつ、バロック様式を自国のものとしていきますが、その根幹は古典主義の理念によって貫かれていました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

〇ヴェルサイユ宮

(L・ル・ヴォ― 他 ヴェルサイユ 1624~1772年)

(写真引用元:Gettyimages より)

17世紀後半、フランスは太陽王ルイ14世の下ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長し、西欧文化の中心となる。ヴェルサイユ宮は、王権の強大さを示すモニュメントとして、さらには栄光の時代の建築と美術工芸の集大成として建設されました。ただしその造形に少なからず刺激を与えたローマ・バロックは、まずは新しい芸術の価値を見極める見識を備えた新興ブルジョア階級の城館に取り入れられました。しかし生活の器でもあった城館では、その様式が有する劇的な視覚効果は重視されず、抑制のきいた古典主義として洗練されていきます。

.jpg)

〇ヴェルサイユ宮殿鏡の間

(J・アルドアン・マンサール、Ch・ル・ブラン ヴェルサイユ 1678~1684年)

【イギリス・バロック―多様なる統合】

17世紀後半のイギリス建築界は、クリストファー・レン(1632~1723年)という新しいタイプの建築家の独壇場でした。(中略)しかし、冷静で実際的な国民性を有し、フランス絶対君主や教皇が保持したほどの強大な権力も存在しなかったイギリスは、根本的にバロック芸術を育む素地を欠いていたのでした。それゆえ、18世紀には、同国に正統なる古典主義を移入したイニゴ・ジョーンズ(1573~1652年)の建築が再び見直されます。同時にそれは、この建築家が古典主義規範と考えていたパッラーディオの復権をも意味していました。

.jpg)

-1024x682.jpg)

.jpg)

〇セント・ポール大聖堂

(C・レン ロンドン 1675~1710年)

この英国国教会の大聖堂は、ロンドンの大火によって消失したゴシックの大聖堂跡地に建設されました。

最終案に至る過程でレンは、二度にわたって集中堂式の計画案を提出しましたが教会側に拒否され、最終的には長堂式の大聖堂として着工されます。しかしその平面からは、レンの集中堂式への執念が容易に読み取れます。

全長175m、正面幅55m、高さ115.5mを誇るイギリス17世紀最大のモニュメントは、一人の建築家によって着工から竣工までが成し遂げられたヨーロッパ唯一の大聖堂と言われます。

【幻惑の空間―バロック~ロココ建築】

18世紀に入るとフランスの宮廷人は、高貴であるが、瀟洒(しょうしゃ)で優雅な生活を求め、ヴェルサイユ宮に象徴される壮麗な様式美とは異なった、良き趣味の様式としてのロココを生み出します。権力の表現と交わったバロックが激しい熱情をはらんでいたのに対し、ロココは生活の場における要求に基づいた静かな様式であったと言えるでしょう。このたおやかな様式は、その後ヨーロッパ各地への広まりを見せます。

.jpg)

.jpg)

〇オテル・ド・スービーズ 外観

(G・ ボフラン(1667~1754年) パリ 1706~1712年)

-658x1024.jpg)

〇オテル・ド・スービーズ「夏の間」

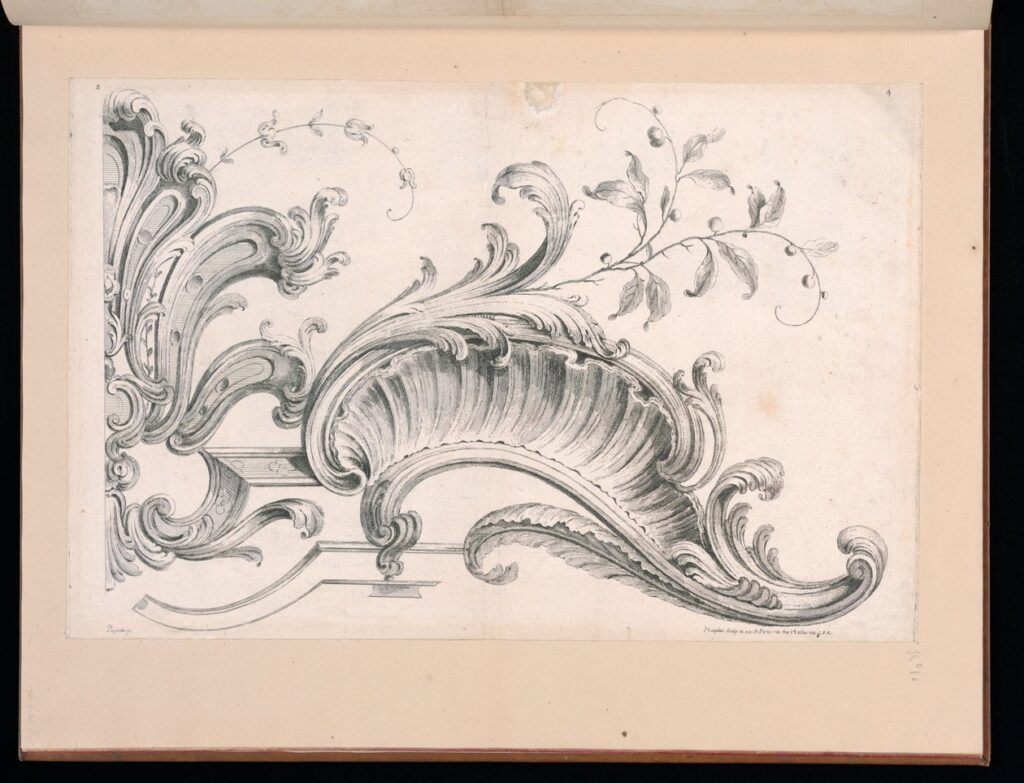

〇ロカイユ装飾

ロカイユとは、もともと庭園などの洞窟に用いられた岩組のことでしたが、18世紀初頭にフランスで発展した岩や貝殻等をモティーフとした独創的な彫刻装飾の呼び名となりました。そして、この言葉から、様式名としての「ロココ」が生まれたとされます。

【ロココ―生活における愉楽と優雅さの追求】

17世紀後半ルイ14世は、権力の象徴としてのヴェルサイユ宮の完成を急ぐ一方で、庭園東北部の一角離宮を建設し、そこでの時間を楽しむようになります。静謐さや優美さ、さらには生活の愉楽へと向かうこのような嗜好は、18世紀に入ると宮廷人に広まるとともに一層顕著ものとなり、ロココと呼ばれる優雅な装飾様式として確立をみます。それは、空間を埋め尽くす自由で優雅な曲線と肉薄彫の装飾、古典的法則の忌避、そしてシノワズリーに代表される異国趣味といったものによって特徴づけれらます。

オテル・ド・スービーズ「夏の間」は、その完成された姿とされます。円柱やピラスターなどの古典的要素に代わって、繊細な曲線と装飾で縁取られたパネルによって分節された壁面は、楕円形平面の採用で途切れることなく空間を巡り、加えてその上部が内側に彎曲しつつ天井との境界を曖昧なものとすることで、空間一体となって働いている。本来的には室内の様式として発達したロココは、ヨーロッパを席巻し、特にはドイツ・バロック建築の形成に多大なる影響を与えることとなります。

.jpg)

コメント