このコンテンツでは、武家社会とともに歩んだ中世の神社建築を紹介したいと思います。

古代の神社は、一部の有力神社を除いて律令制崩壊とともに徐々に衰えます。一方、中世の特徴として地方に新興の神社が現れるようになりました。これらは、新しい地方支配者・在地武士団・村落の有力農民などによって成立しました。また流造などの形式も発展・洗練化していきました。

引用元:学芸出版社『図説 建築の歴史』/美術出版社『カラー版 日本建築様式史』)

(写真引用:ウィキペディア他)

.jpg)

.jpg)

〇苗村(なむら)神社西本殿(上)・東本殿(下) 外観

(滋賀県蒲生郡竜王町 1308年 三間社流造)

(写真引用:ウィキペディアより)

桁行3間梁間2間の母屋(内陣)の前面に、1段低い1間の庇(外陣)が付きます。外陣の三方にはすべて菱格子戸があり、閉鎖的な内陣と較べて著しく開放的です。

(HP:https://namurajinjya.ryuoh.org/)

【流造・入母屋造等の普及・発展・洗練化】

中世において最も普及した形式は流造です。香川の神谷神社本殿は年代の確かな三間社流造として最も古いものであり(1219年)、現在の上下の賀茂神社本殿よりも簡素です。一方、庇部分の垂木が改良されたり、美しい曲線を持つ一木造の破風板が考案されたりして、流造が洗練化していきました。さらに、庇部分の床を高く張り建具を入れて室内として流造が形成されました。この代表例として滋賀の苗村神社本殿や園城寺新羅善神堂などがあります。

また本来流造の内部は一室でしたが、内陣・内々陣として前後に仕切られるようになりました。これは本殿内に神官等が入った場合、御神体と隔離するためだったと思われます。

一方、入母屋造の本殿も普及するようになりました(約1割で流造・春日造に次ぐ)。例として滋賀の大笹原神社・御神神社などが挙げられます。

〇大笹原神社 外観 (滋賀県野洲市大篠原 1414年)

(写真引用:ウィキペディアより)

屋根は入母屋造ですが、平面的には三間社流造と類似しており外陣・内陣・内々陣に分かれています。各所に彫刻的な装飾が施されていることも特徴的です。

内部が分化される一方で、複数棟の本殿が連結される例もあります。山口の住吉神社本殿は、九間社流造ですが、平面的には一間社5棟を相の間で連結した形であり、屋根上5箇所の千鳥破風が1棟ずつの本殿を象徴しています。奈良の添御県坐(そうのみあがたにいます)神社本殿も同様です(5間社であるが3棟の連結)。

.jpg)

〇住吉神社本殿 外観

(山口県下関市 1370年 九間社流造)(写真引用:ウィキペディアより)

正面の千鳥破風に注目すれば春日造の連結とも考えらます。

【地域的特色の創出】

中世には各地で、武家が台頭したことや商人・職人の活動が活発化したこと等によって、様々な有力者が登場し、地域において多数の寺社建築を造営するようになります。この傾向は、南北朝から室町時代にかけて時代が降るほど顕著になり、やがて各地に特色ある地域性を備えた寺社建築が現れます。(中略)

代表的なものとして、古くから勢力をほこった在地の大規模な寺社の建物をあげることができます。それらの多くは戦国大名と呼ばれる武家が再建・修理等の何らかの造営事業を行っており、その結果、独特の意匠や形態を保っている場合が多くあります。毛利氏による厳島神社、長曽我部氏による土佐神社等の造営事業はその代表的事例です。これらの意匠が、周辺の寺社建築の意匠に強い影響を及ぼしている場合も多くあります。

〇土佐神社 境内(本殿、幣殿及び拝殿など) (高知県 1571年)

(写真引用:ウィキペディアより)

【特異な形式】

神社建築として極めて大きく他に例をみない特異な形式として、岡山の吉備津神社が挙げられます。現在の社殿は、15世紀初めに再建されたものですが、12世紀末まで遡る形式と考えられ、境内全体を建築化しました。まさに中世建築の傑作といえます。さらに仏教建築の影響も大きいと考えられます。

その他、同じく岡山の中山神社本殿は、入母屋造妻入の独特な形式を持ちます(1559年)。また、時代は下りますが、八角形平面の吉田斎場所大元官(1601年)などもあります。

.jpg)

.jpg)

〇吉備津神社(岡山市 1425年)(写真引用:HPより)

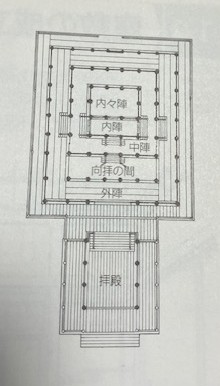

外観は、入母屋造の屋根を前後に2つ並べて連結し(比翼入母屋造)、その前面に拝殿を繋ぐ独特のものです。平面は、中心部に正面3間側面2間の内々陣があり、その周りを2重の庇が取り巻き床高を中心部へ向けて高くしてあります。

【装飾の付加】

中世の神社建築は、流造・春日造などの基本形式は守りながら仏教建築同様に細部意匠をたくみに取り入れるようになりました。例えば古代の神社の一般的な組物は舟肘木でしたが、平三斗・出三斗・出組などが用いられるようになりました。また、外陣の格子戸にデザインを施したり、透彫りの欄間を用いたりしました。既に宇治上神社に見られた本蟇股(ほんかえるまた)も多く用いられました。大阪の錦織神社本殿も、多くの装飾が施されいます。

-1-1024x669.jpg)

〇錦織神社 本殿(大阪府富田林市 室町時代中期)

(写真引用:大阪文化財ナビより)

桁行3間梁間2間の母屋の前面に向拝を設けます。屋根は入母屋造で正面に千鳥破風さらにその前に軒唐破風を付けます。正面の各柱間に繊細な引違格子戸を入れ、向拝の本蟇股には橘・桐などの彫刻が施されています。また各部の極彩色も特徴的です。

【付属社殿】

神社建築の場合、本殿以外に拝殿をはじめとして幣殿・回廊・楼門などの付属社殿が平安期から既に設けられていました。石上神社摂社出雲建雄(いずもたけお)神社拝殿などは中世の遺構の中で特色あるのです。さらに古代以来の神仏習合によって、当時境内には仏教建築も多く建ち並んでいました。

〇石上神社摂社出雲建雄神社 拝殿

(奈良県天理市 1300年)(写真引用:ウィキペディアより)

横長、中央部が土間で通り抜けられるようになっている割拝殿形式です。

引違の格子戸や組物の舟肘木、土間上の本蟇股などが優しく落ち着いた感じを与えます。

-120x68.jpg)

コメント