このコンテンツでは、奈良・平安期に成立した神社建築をテーマごとに紹介したいと思います。

全国の神社建築で最も普及した流造や春日造と呼ばれる形式の代表例である賀茂別雷(わけいかづち)(上賀茂)神社・賀茂御祖(みおや)(下鴨)神社や春日大社の本殿は、8世紀に成立したと思われます。またこの時期、日吉大社や八坂神社など仏教建築等の影響で独特の形式を持つ神社も現れてきます。

引用元:学芸出版社『図説 建築の歴史』/美術出版社『カラー版 日本建築様式史』)

(写真引用:ウィキペディア他)

-1024x469.jpg)

〇賀茂御祖神社 外観(下鴨神社HPより)

(京都市 1863年 三間社流造)(写真引用:賀茂御祖神社HP)

-1024x469.avif)

〇賀茂御祖神社 外観

.jpg)

〇賀茂御祖神社本殿

桁行3間梁間2間の母屋の前方に、1間の向拝(庇)を設けた形式です。屋根や破風板の曲線などが簡素で優美な感じを与えます(ただし、かつての破風板は母屋と別木でした)

(下鴨神社HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp/)

【流造と春日造】

賀茂神社は、古くは京都盆地北部に住む賀茂氏族の氏神としてまつられていましたが、平安遷都により皇城鎮護の神として朝野から厚い崇敬を集めました。流造と呼ばれる本殿の形式は、神社としての必要空間を備えており、全国で最も普及要因を初めから持っていたと言えます。そのため、賀茂神社が成立した後にその形式が全国に伝わったと一律には考えるべきではありません。

.jpg)

〇円成寺春日堂・白山堂 外観(じゃらんnetより)

(奈良市 1227~1228年 春日造)

円成寺の鎮守で、本堂の東に2社が並びます。繊細な千木や堅魚木などに優美な感覚が残り、春日大社の旧社殿を移築したものではないかと考えられています(方1間切妻造の正面に向拝(※)を付しています)

※向拝

向拝(こうはい)とは、神社や仏堂などの社殿の正面階段の上に張り出した屋根、またはその部分です。参拝者が礼拝する場所として使われます。向拝は、階段が濡れるのを防ぐ「階隠(はしかくし)」の一種で、御拝(ごはい)とも呼ばれます。

(AIより)

〇向拝(AIより)

春日大社は768年に藤原氏が関東の鹿島・香取・大阪の枚岡など各社から祭神4柱を勧請(かんじょう)したのが最初と伝えられますが、『天平勝宝八歳東大寺図』などから、御蓋山(みかさやま)を神体山とし現在の春日大社の境内を斎場とする信仰が以前より存在していたと考えられます。このような神体山信仰によって現在でも本殿を持たない神社が幾つか残っています(奈良の大神(おおみわ)神社・長野の諏訪大社など)。春日造よばれる本殿の形式は、神社として必要最小限の空間を持つものであり、流造に次いで多い形式ですが、奈良・和歌山など一部の地域に集中しています。

また賀茂・春日はともに柱が井桁の上に建つ点で共通しており(礎石上でも掘立柱でもない)、上賀茂神社が境内の背後にある神山の麓で祭神来臨の神事(御阿礼(みあれ)神事)を行っていることも興味深いです。

(春日大社HP:https://www.kasugataisha.or.jp/)

【神社建築等の影響】

奈良時代から平安時代にかけて、神仏習合(※2)思想が広がり、神社と寺院が相互に影響を与えるようになりました。滋賀の日吉大社本殿は、比叡山の僧によって建てられ、延暦寺の鎮守として一体となって発展してきました。

※2

神仏習合(しんぶつしゅうごう)とは、日本固有の神道と仏教信仰が融合した宗教現象です。神仏混交とも呼ばれます。神仏習合の時代は、奈良時代から明治時代まで続きました。

.jpg)

.jpg)

〇日吉大社本殿(上)・山王鳥居(下)(ウィキペディア)

(滋賀県大津市 西本宮 1586年 東本宮 1595年 日吉造)

東西両本宮本殿とも、桁行3間梁間2間の母屋の前と側面3方に庇を付す平面で、屋根は入母屋造の背面を途中で切り取ったような独特の形を持ちます。この形式9世紀末に生まれたと考えられます。

(日吉大社HP:https://hiyoshitaisha.jp/)

大分の宇佐神宮は奈良時代から朝廷の厚い崇敬を受けてきました。この神社でもかつて仏教色の強い神事が行われており、日吉大社とともに、当時の寺院建築(あるいは宮殿・邸宅建築)の影響をうけたのかもしれません。

.jpg)

.jpg)

〇宇佐神宮 南中楼門外観(上)・本殿(下)(ウィキペディア)

(大分県宇佐市 1855~61年 八幡造)

桁行3間梁間2間の前殿と梁間1間の後殿を一つにまとめた形式で、寺院建築の双堂と類似しています。ただし、双堂は後方の建物が仏の空間、前方の建物が礼拝者の空間であるのに対して、宇佐神宮の場合は、両方とも神の空間です。(この形式は8世紀に遡ると考えられています)

【神社建築の大規模化】

寺院建築の影響とともに大規模化した建築も見られました。

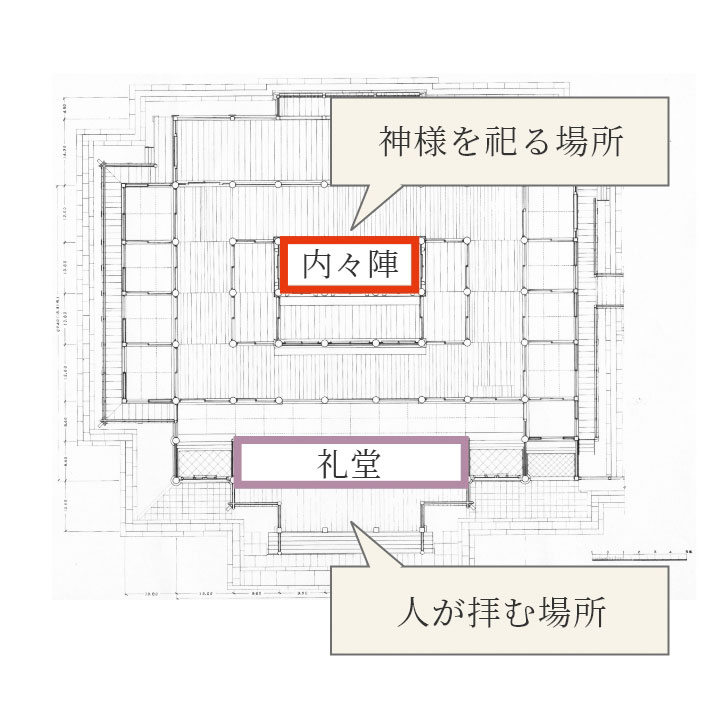

京都の八坂神社は、貞観年間(859~876年)に観慶寺の境内社として建てられたもので、本殿の前に礼堂を付す簡単な建物から始まり、庇などが付加されて現在のような形式となりました。また本殿と拝殿を石之間でつなぎ、複雑な屋根で覆われる北野天満宮の形式もこの時期に生まれました。

.jpg)

.jpg)

〇八坂神社 外観・本殿・平面図(八坂神社HPより)

(京都市 1654年)

当初桁行5間梁間2間の本殿の前に同様の礼拝堂を付す簡単な建物でしたが、その後、11世紀までに周囲に向拝や庇が付加され一棟の屋根に収められ現在のような形式となりました。

(八坂神社HP:https://www.yasaka-jinja.or.jp/)

平安期に成立した最も優美な建築群を持つ神社として厳島神社が挙げられます。元来は、海神信仰の憑依所として島全体が神体と考えられていました、現在のような盛大な姿となったのは、平清盛の時代です。

.jpg)

.jpg)

〇厳島神社 外観・本殿・平面図(厳島神社HPより)

(広島県廿日市(はつかいち)市 宮島町 本殿は1571年)

両流造の本殿・幣殿・拝殿・回廊などが極めて変化に富んだ外観を形成し、海浜の自然美と調和しています。

(厳島神社HP:https://www.itsukushimajinja.jp/)

【式内社と祈年祭】

天武天皇の時に成立したと考えられる祈年祭(としごいのまつり、農耕の予祝祭)では、全国の神社の神官を参集させ、幣帛(神前の供物)を与えました。これ律令国家のもと全国の神々を統制下におこうとしたものです。これらの神社名は、『延喜式』(927年)の神名帳に記されており(2861社・祭神3132柱)「式内社」と呼ばれますが、既に平安期中頃以前から衰えはじめ、その実体は一部の有力神社を除いて不明となっています。

-120x68.jpg)

コメント