【はじめに】

日本の二大宗教といわれる神道と仏教。私たちは、その時々の催事や慶弔の際に、これらを使い分けています。前者の神道を建築の形にあらわした神社。これは仏教が隆盛を極めた時代に、一方で伊勢神宮・出雲大社・住吉大社といった有力なものとして出現してきています。

今回、時代背景も織り交ぜながら、日本古来からの建築様式の一つ、神社建築に触れていきたいと思います。

引用元:学芸出版社『図説 建築の歴史』/美術出版社『カラー版 日本建築様式史』)

(写真引用:ウィキペディア他)

【古代の形式を伝承する神社】

神社形式は直線的で簡潔・素朴かつ荘厳であり、仏教建築の影響を受ける以前の建築的伝統を反映していると思われます。このような神社は、いかにして成立したのでしょう。

神社建築のはじまりは天武朝。天武天皇は壬申の乱の後に協力な軍事政権を樹立しましたが、その施策の一つとして、今日、律令的神祇体制と呼ばれる宗教上の支配体制を創り出そうとしました。これは、全国の祭祀施設についてその有力なものを、等級(社格)を設けて国家の帳簿に記載し、神官を任命して祈年祭に参集させ、国家から神々に幣帛を分け与えるというものでした。諸国の神々を天皇の支配下に位置づけるシステムでした。

全国の有力な神はそのほとんどが官社となり、これらの官社に対しては国家によって社殿が建設されました。官社の頂点の伊勢神宮も社殿が改められると同時に定期造替の制度が定められます。この官社の制度によって、神と交霊する施設から神に奉仕する施設へと更新されて、神社が建物をもつという、神社建築の種子が全国にまかれたのだと考えられています。

〇伊勢神宮正殿

(三重県伊勢市 1994年 神明造)

桁行3間梁間2間の整然とした平面を持つ切妻造平入の形式です。戦国時代に約120年途絶えましたがそれ以外はほぼ20年ごとに造営が繰り返されていて、直線的で荘厳な姿を現在に伝えています。(内宮を皇大神宮・外宮を豊受大神宮を呼びます)

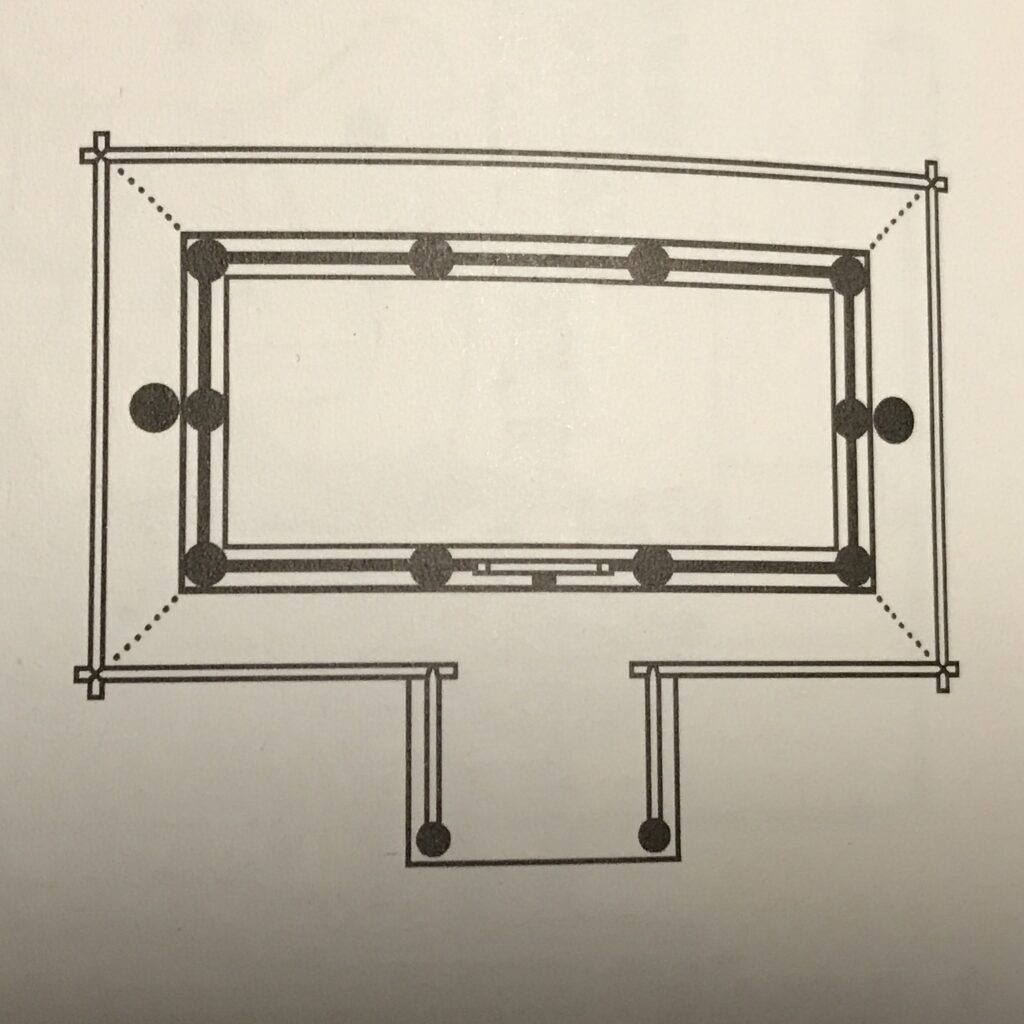

〇伊勢神宮正殿平面図

-1024x711.jpg)

【神社建築 各部の名称例】(AIによる)

神社の様式、歴史について考える前に、上記の伊勢神宮正殿のイラストを例に各部材の名称を整理しておきたいと思います。また、建物の出入りに関する用語も神社様式の分類を整理するのに必要なため、ご紹介したいと思います。

千木(ちぎ)

神社の屋根の両端で交差して突き出ている部材です。神社建築を象徴する要素として知られています。

甍覆(いらかおおい)

神社建築の棟に取り付ける、甲板の古称。

甍(いらか)は、屋根瓦や棟瓦、葺いた瓦などを指す言葉です。神社や寺院、農家など古くからの日本建築に用いられています

障泥板(あおりいた)

屋根の大棟の両脇下に設ける、雨押さえの板のこと。

鞭懸(むちかけ)

神明造の破風板上部の、左右から4本ずつ突き出した小さい木。小狭小舞(おさごまい)とも呼ばれます。

破風板(はふういた)

屋根の妻側(棟の両端部)に取り付けられる板状の部材です。風や雨の吹き込みを防ぎ、耐風性能を高める役割があります。

堅魚木(かつおぎ)

神社や宮殿の屋根の棟木の上に直角に並べられた装飾用の木材です。鰹節に似ていることからこの名前が付けられました。

茅葺(かやぶき)

ススキやヨシ、チガヤなどの茅(かや)を材料に屋根を葺くことです。また、その屋根そのものを指すこともあります。

棟持柱(むなもちばしら)

棟木を支える柱です。神明造りの両妻の側柱外にあって棟を支える独立柱を指すこともあります。

高欄(こうらん)

橋や廊下、縁などに設けられる柵で、転落防止や意匠的な目的で取り付けられます

平入りと妻入り

.jpg)

平入(ひらいり)と妻入り(つまいり)とは、建物の屋根から見て出入口がどちらにあるかを示す建築用語です

以後のコンテンツでは、神社建築成立の前史、神社形式等について、各神社の紹介を交えて行いたいと思います。

.jpg)

夕景(ウィキペディア)-120x68.jpg)

コメント