【はじめに】

私たち庶民が数十坪の家を建てるとしたら、どうでしょう。床の間付き畳敷きの和室をもうけ、そこに縁をつけて、縁から庭を眺めたい、そう思うこともあるのではないでしょうか。その庭は、和風の庭であればなお、良いのでは。小さいながらも、石組を配した池を掘り、背後に築山をほどこし、周辺に松や竹などの植物、灯籠や塔、あるいは手水鉢などの石造物を置きたい。。。

一般にイメージされる日本の和風庭園はこのようなものでしょうか。これらには、山水・見立て・借景・遣水など、日本の庭園の歴史が凝縮されています。

これから、庭園を巡るための予備知識として、貴重でありながらも身近にみられる日本各地の庭園を例にとって、下記の本とともに庭園を学んでいきたいと思います。

引用元:㈱山と渓谷社『さがしてみよう 日本のかたち ⑦庭園』/トラベルJP/ウィキペディア 他

(写真引用:ウィキペディア他)

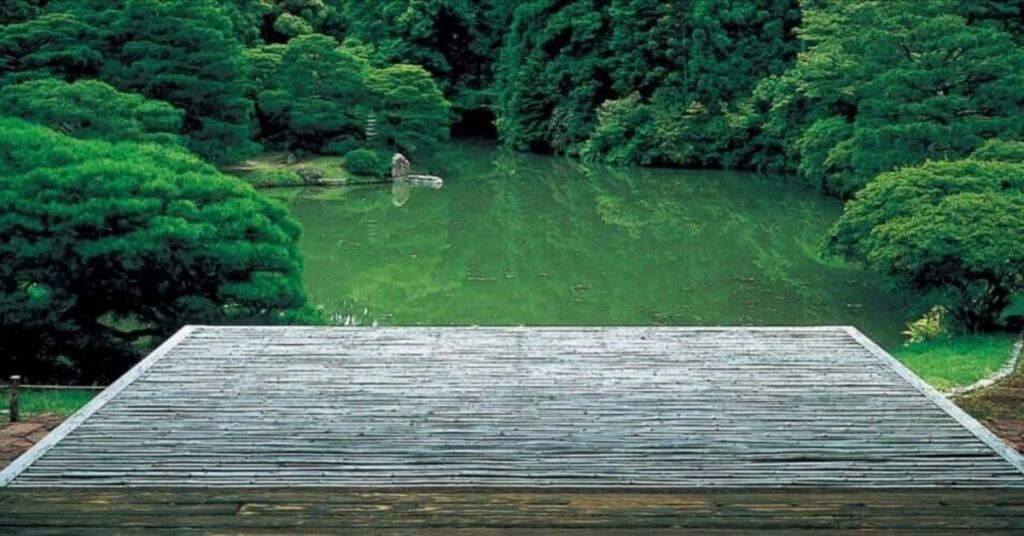

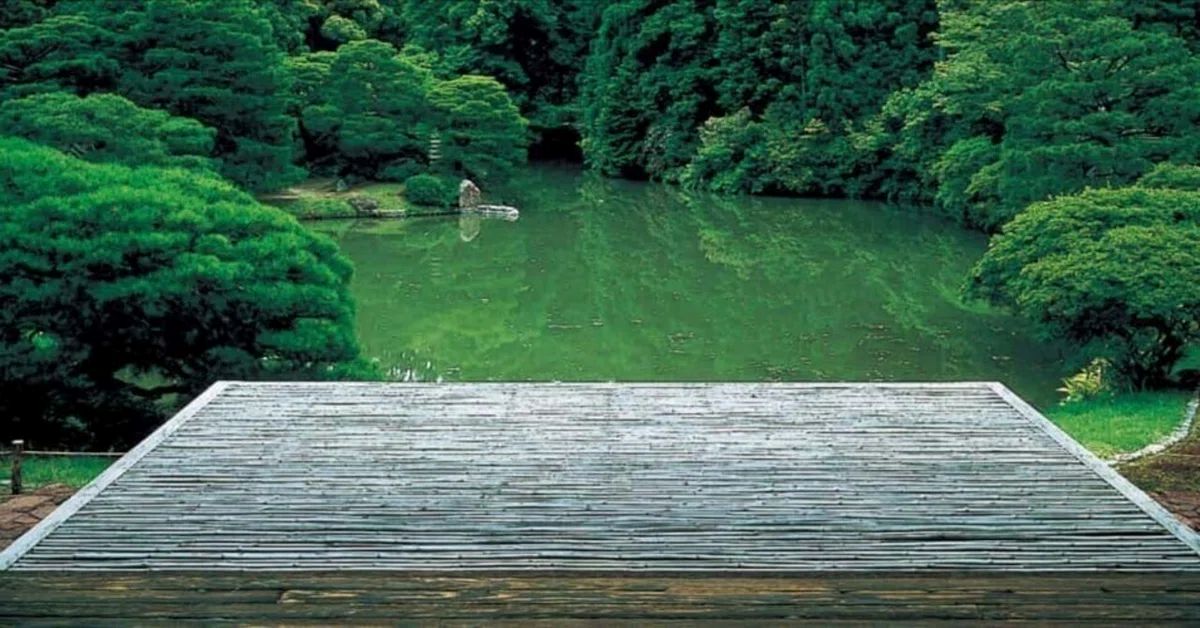

〇京都桂離宮 古書院の月見台

古書院の東側に設けられた広縁には、竹すのこでつくられた月見台が池に向かって延びています。正面には中島の石塔と石組が見え、その右側を池の水面がさらに奥へと延びていきます。月の鑑賞の妨げにならないよう、正面には建物を設けず、左手にある松琴亭(しょうきんてい)も、水ぎわの植栽の陰でその姿を潜めています。

【庭園の分類について】

庭園の分類は、資料によりいろいろな名称があり、分類の複雑さもあります。

本稿での庭園の分類については、トラベルJPより引用させていただき、次のような立場で分類を整理したいと思います。

①何を表現しているか

②何で表現しているか

③どのように鑑賞するか

さらに、①は芸術的な見方で宗教的な観点での分類であるため省略し、②③の組み合わせから考えたいと思います。

【何で表現しているか】(トラベルJPより引用)

「枯山水庭園」という言葉はよく耳にすると思います。水を使わずに砂や石で水を表現するのが枯山水ですが、このように何を用いて表現されているかというのも日本庭園では重要です。この分類では3つの用語を押えたいと思います。

□ 枯山水庭園

□ 池泉庭園

□ 築山林泉庭園

もともとは水のないところに石を据えることを「枯山水(かれせんずい)」といっていたのですが、後に水を使わない庭園を指す言葉として「枯山水(かれさんすい)」が使われるようになりました。枯山水と対照的なのが水を使う庭園ですが、流水を使ったり、池に水を溜めたりと水の使い方にもいくつかあります。最も多いのが池に水をはる形式で、この形式の庭園を「池泉庭園」といいます。江戸時代の大名庭園はたいてい大きな池を中心にしているので、広い意味での「池泉庭園」に入るのですが、池の他に茶室・林・田園などいろんなものを有機的につなげたりすることが多く、こういう庭園は「築山林泉庭園」とよばれます(「築山泉水庭園」とも)。

-1024x768.jpg)

〇枯山水庭園~龍安寺方丈庭園(史跡/特別名勝・京都)

「塀で囲われた有限の空間を、無限の海へと変える白い砂」

枯山水は、室町時代の禅宗寺院の庭園を代表する形式です。(中略)平安時代の寝殿造庭園に対し、敷地が狭く、水の利もよくない条件下で庭を造る手法から始まったと考えられますが、室町中期以降の枯山水は、本来、水のあるべきところを石や砂で表現する手法が追求されました。

なお、人工的に土地の高低差を生み出す築山山水に対し、龍安寺石庭のように平坦な敷地に木石を配する庭を平庭とも呼びます。

-1024x768.jpg)

〇回遊式林泉庭園(池泉回遊式庭園)~清澄庭園(東京)

回遊式庭園は江戸時代の庭園を代表する形式であり、池を中心にして茶室や書院座敷などの庭園建築と、中島や築山、滝などの自然風景を、順に巡ることができるように、苑路が結ばれています。

実在する名勝地を再現したり、植栽によって表現することも、回遊式庭園において発展しました。

.jpg)

〇築山~小石川後楽園(東京)

「池を堀り、地を均し、山を築いて、自然の景観を演出する」

築山とは、人工的に作られた山。測量の目的で作られる、または山を見立て庭をつくる観賞用として庭園や中庭に作られたり、子供の遊具として公園に作られたりしたものです。

【そのように鑑賞するか】(トラベルJPより)

多くの庭園は廻遊式庭園か観賞式庭園のどちらかに分類されます。これはどのように鑑賞するかによる分類です。この分類に関連して廻遊式・観賞式の2つと、さらに2つの用語を紹介します。

□ 観賞式庭園

□ 廻遊式庭園

□ 舟遊式庭園

□ 露地庭園

「観賞式庭園」というのは方丈や書院などの建物の中から鑑賞するタイプの庭園です。(中略)建物の中から鑑賞というのにもいくつかあって、特定の一点から鑑賞する庭園は定視式、座ってみる庭園は座観式といったりします。一方、「廻遊式庭園」というのは庭園内を歩きまわって様々な位置から観る庭園です(上記、清澄庭園等)。廻遊式庭園と同様にいろんなところから観る庭園ですが、歩かずに池に浮かべた舟から観る庭園は「舟遊式庭園」といいます。舟遊式庭園は平安時代まで貴族の邸宅などで造られていましたが、中世以後はほとんど造られてなく数も少ないです。舟遊式庭園の古い遺構として、京都の「大沢池」が有名です。鑑賞法による分類はこの3つとするのが通常ですが、ここでは「露地庭園」も加えておきます。茶室まわりの庭園のことで茶庭ともいいますが、茶室へのアプローチの中で観る庭園ということになります。

.jpg)

〇舟遊式庭園~大覚寺大沢池(京都)

-1024x683.webp)

〇書院造庭園~清水寺成就院庭園(京都)

建物と庭園をゆるやかに結ぶ細長い空間を「縁」と呼びます。

室町時代に発展した書院造庭園は、建物の中から庭園を見る、という視線の方向と視界の範囲を意識して整備されました。広間における接客において最上位の座から確保できる視界、縁や廊下などを移動しながら見える石組や植栽の重なりあい、そうした室内からのの鑑賞のために用意された庭園です。

その対極にあるのが、全方向からの視界にさらされる回遊式庭園です。

清水寺成就院HP:https://www.kiyomizudera.or.jp/event/jojuin.php

さて、分類をある程度知ったうえで、庭園鑑賞で大事なのは、各々の庭園に特徴的な技法がどのように活かされているかを感じとることだと思います。石組、地割、植栽といった庭園の要素の中にいろいろな手法があります。また、時代ごとの表現方法にも違いがあって、訪れる度に何かおもしろいことが発見できると思います。

次回より、日本庭園にまつわるいろいろな技法を、実例を交えてご紹介していきたいと思います。

トラベルJP HP:https://www.travel.co.jp/guide/howto/43/

コメント