【神社建築の淵源~古墳時代以前の高床倉庫】

復元された弥生時代の高床倉庫や古墳時代の出土品に描かれている高床家屋などと形式が類似していることから、神社建築の淵源をそれらに求められなくもありませんが、成立の時期とは別問題として考える必要があります。

現在、神社とその建築の形成については、

①主として建築史で主張されている、農耕儀礼のなかから臨時の祭祀施設(神籬(ひもろぎ))・仮説の神殿・常設の神殿という発展段階を踏んで神社が成立する説

②歴史学で主張される、国家による神社建設や有力社の成立が自然発生的な神社よりも先行するとする説

の2説があります。前コンテンツの【古代の形式を伝承する神社】で取り上げた神社建築の成立は、②の説の考え方です。

引用元:学芸出版社『図説 建築の歴史』/美術出版社『カラー版 日本建築様式史』)

(写真引用:ウィキペディア他)

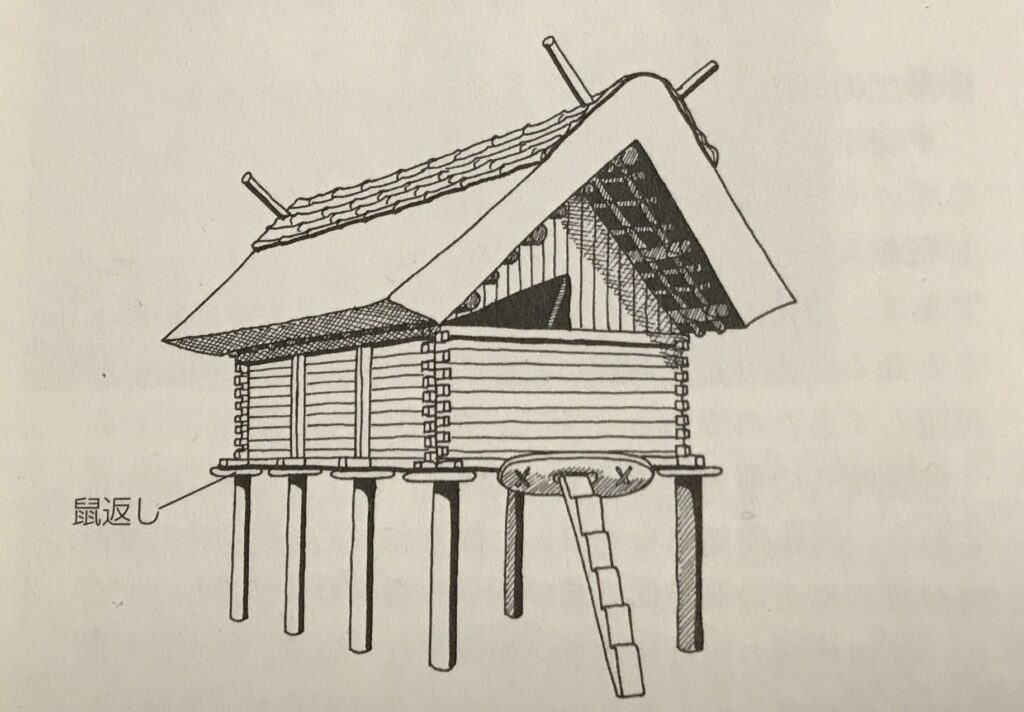

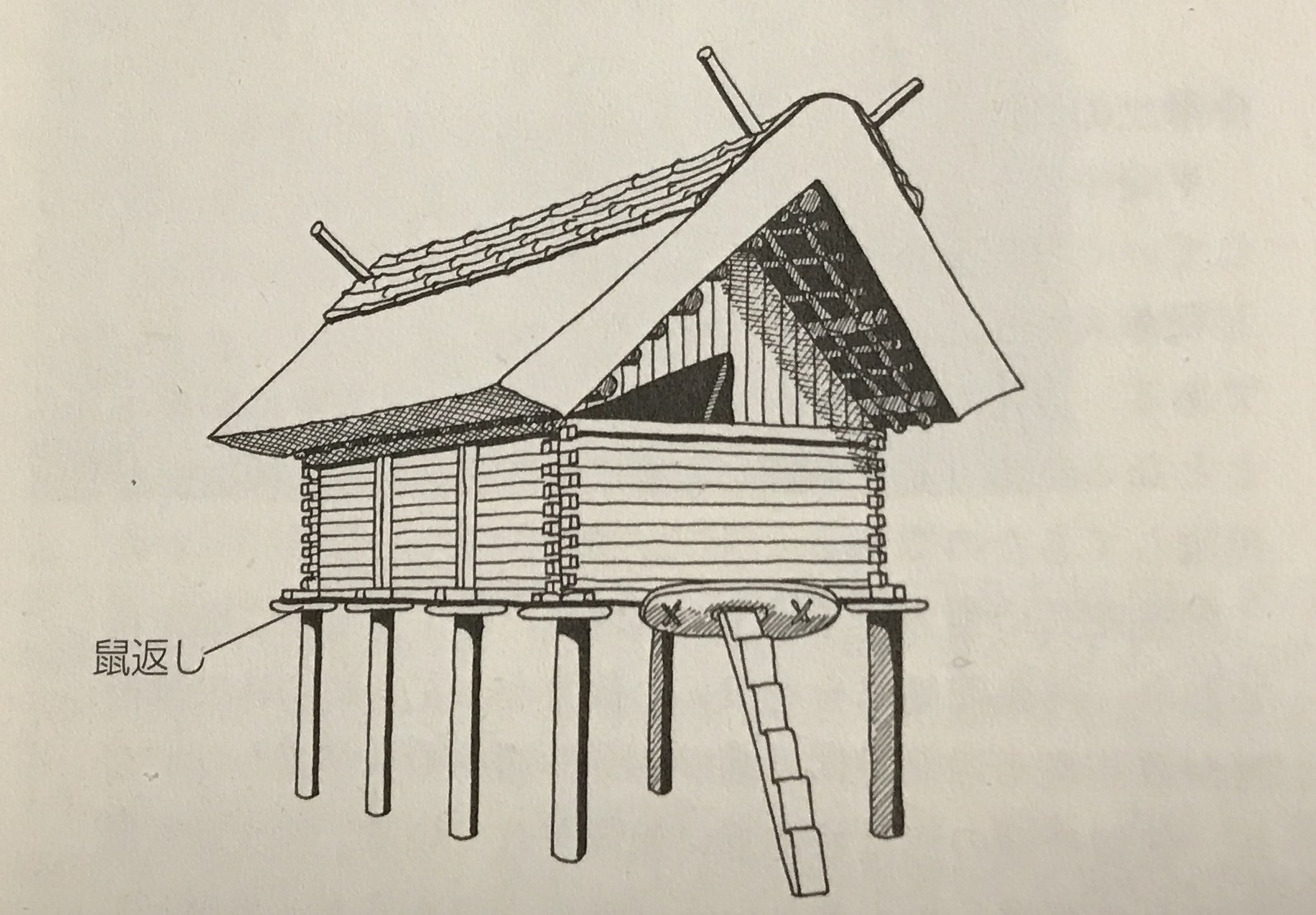

〇登呂遺跡の高床倉庫

(静岡市 弥生時代)(写真引用:たびらい)

弥生時代の代表的な遺跡で竪穴住居とともに復元されています。梯子や柱に鼠返しと呼ばれる小判型の板が付けられています。

【神社建築成立の前史】

人々は、農耕の豊作・不作を左右する自然の力に対して尊敬や信仰の意を強め、周期的に集落の一定の場所に神霊を招く仮説的な建物を建て、神に豊穣を祈願あるいは感謝する祭りを行いました。このような慣行が後に神社建築を生む基本的な動機となったといわれています。ただし、形式的に非常に整備された神社建築がその後の時間の経過とともに自然発生的に成立したとは考えにくいです。

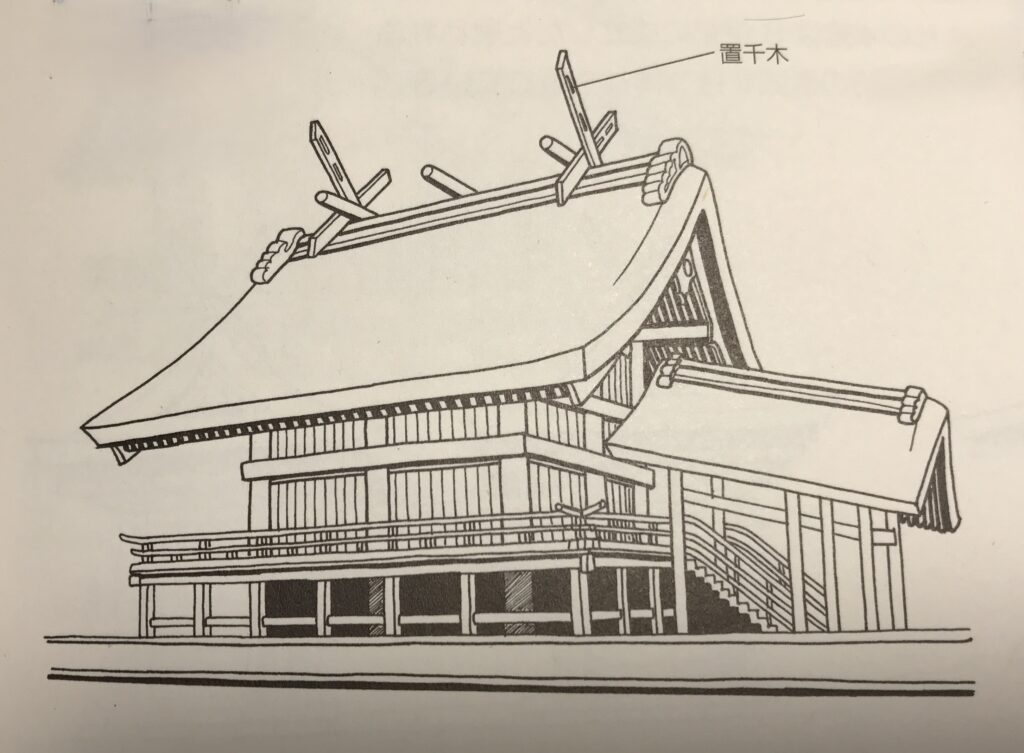

〇出雲大社本殿

(島根県出雲市大社町 1744年 大社造)(写真引用:出雲大社HP)

桁行2間梁間2間の正方形に近い平面をもつ、切妻造妻入の神社建築です。

屋根の反りや置千木は後世の変更ではないかと思われます。また神座は向かって右奥にありますが、西方を向いています。かつては16丈の高さであったと言われますが、現状(8丈)でも十分に巨大かつ崇高です。

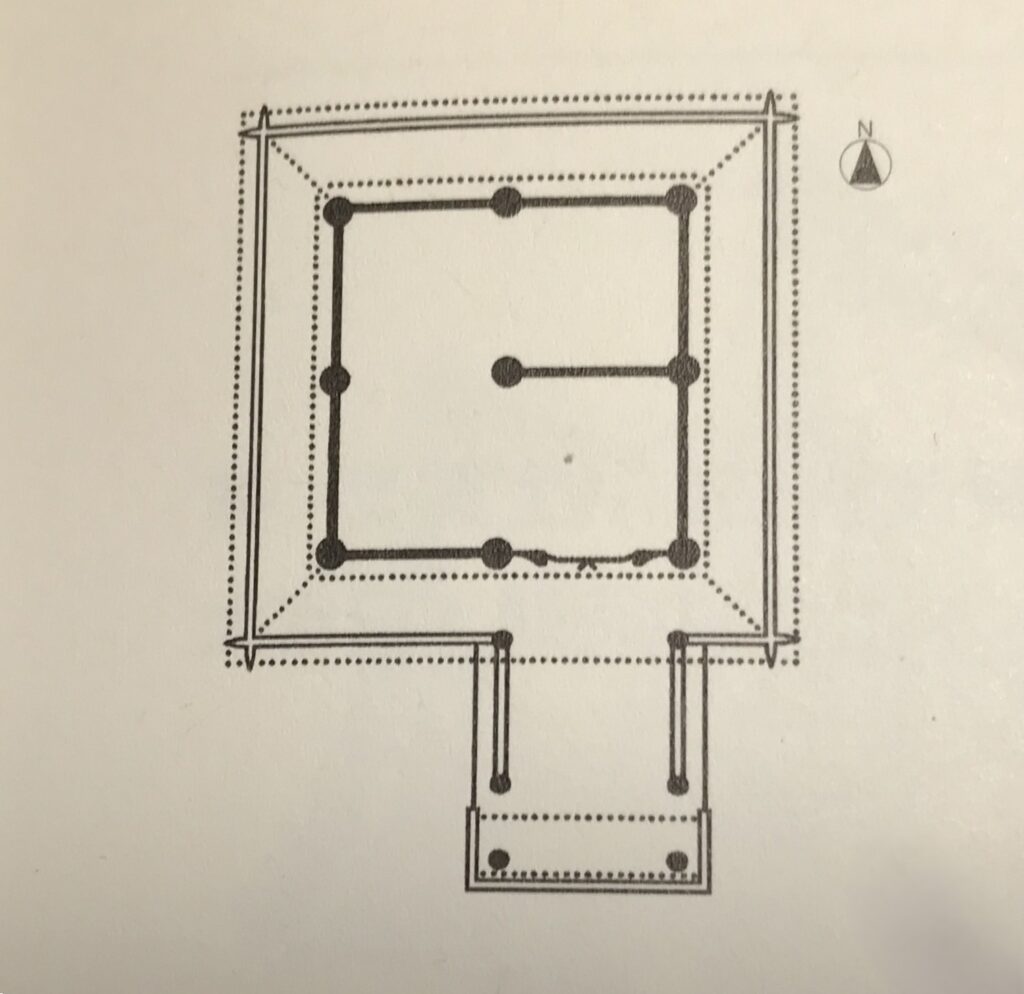

〇出雲大社 平面図

出雲大社HP:https://izumooyashiro.or.jp/

.jpg)

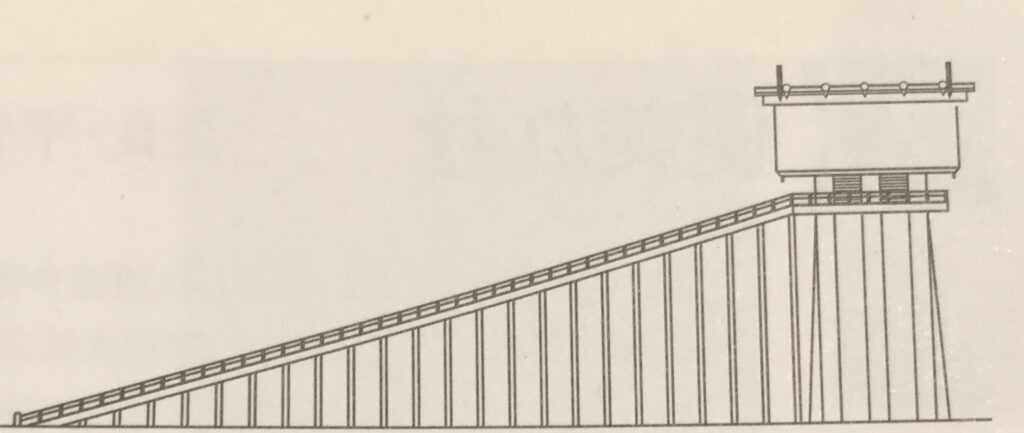

〇出雲大社の十六丈復元図(イラスト:じゃらんネットより)

【仏教建築の影響と国家】

神社建築の成立には仏教建築の影響が多大にありました。仏教伝来以後、大規模な伽藍が建設されることに触発され、それに対峙するかのようにあえて仏教的要素を意識的に排除し、在来的な技法を採用したと思われます。直線的な切妻の茅葺屋根や板壁の形式もこのようにして生まれたと考えられます。

また、大規模な仏教建築の建設は、天皇や国家の援護あればこそ可能でしたが、神社が神社建築として形成されるためにもまさに同様のことが言えるでしょう。その時期として注目されるのが、壬申の乱で勝利を納めた後の天武天皇・持統天皇の時代でしょう。

【大嘗宮正殿(悠紀殿・主基殿)】

天皇が即位後初めて行う大規模な新嘗祭のことを大嘗祭(だいじょうさい)といいます。その時に仮設の祭祀施設として悠紀(ゆき)殿・主基(すき)殿という二棟の正殿が設けられます。黒木(皮付きの木材)を用い、屋根は茅葺、壁は蓆(むしろ)、床は草・竹簀(たけす)・蓆等の材料で構成されます。その中で天皇は神に食物を供え自らもそれを食す儀を行います。(神饌親供(しんせんしんぐ))。内部は二室にわかれており、その形式は住吉大社本殿と類似しています。

-1024x679.jpeg)

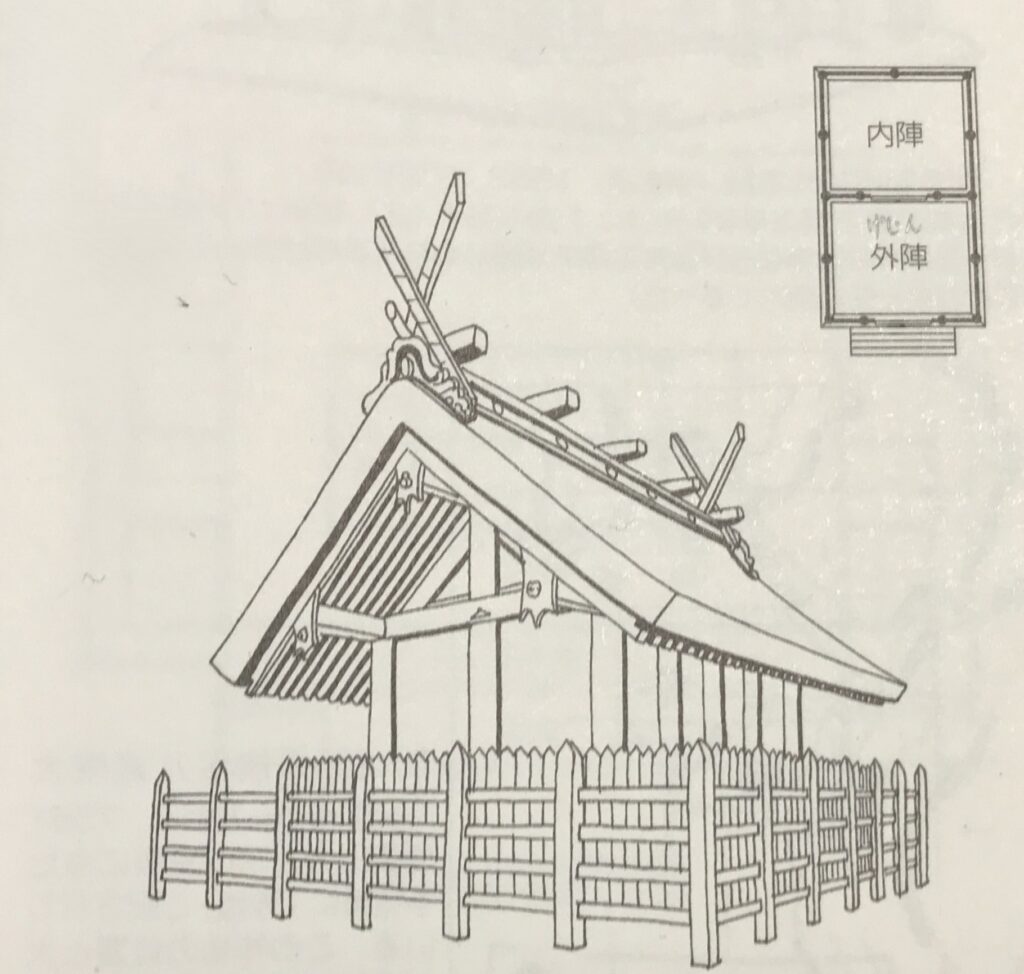

〇住吉大社本殿

(大阪市 1810年 住吉造)(写真引用:大阪観光局)

桁行4間梁間2間、切妻造妻入で、前方2間を外陣・後方2間を内陣とします。屋根は直線的ですが、白木(木地のままの材)の伊勢神宮とは異なり、外部は、軸部を丹塗り(朱)板壁を胡粉(こふん)塗り(白)としています。

【神社の建築様式について】

日本全国には8万を超える神社があるといわれ、その中でも神社の大きな見どころのひとつである「6つの主な建築様式」を展開します。

(資料:Discover Japan より)

(HP:https://discoverjapan-web.com/article/114459)

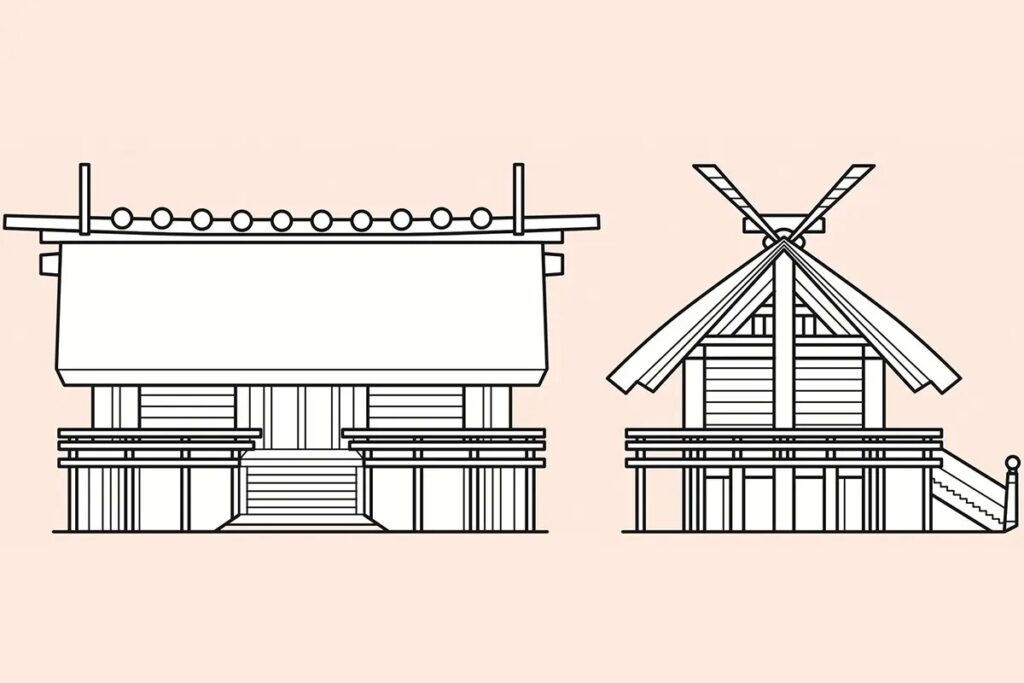

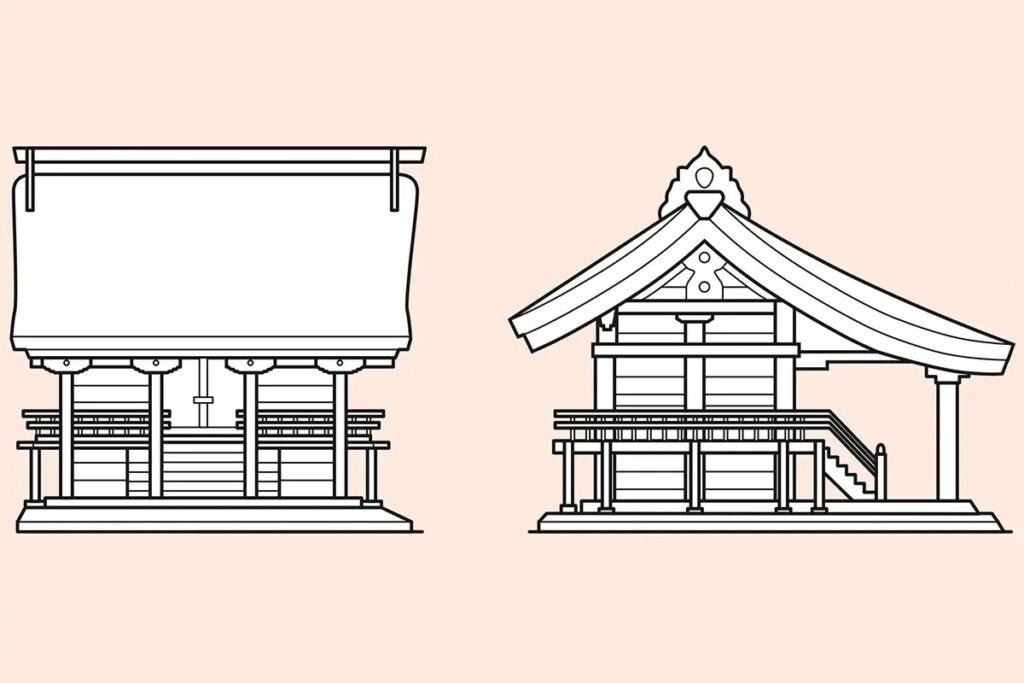

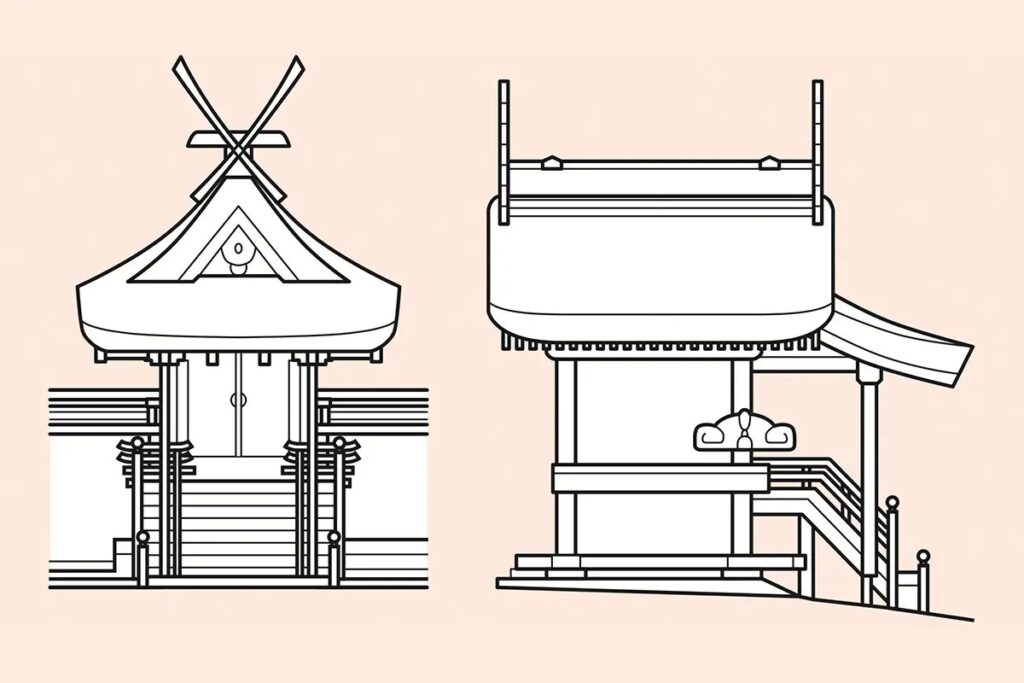

〇神明造

伊勢神宮正殿が原形の、最も古い建築様式のひとつ。本を伏せたような切妻造(きりつまづくり)の屋根、屋根の端に飛び出た板・千木(ちぎ)、棟の上の丸太・鰹木(かつおぎ)が特徴。

〇大社造

出雲大社の本殿を原形とする、神明造と並んで古い様式。神明造と似ていますが、入り口は妻(屋根が三角形に見える側)にあります。神明造は倉が起源ですが、こちらは古代の住居が起源となっています。

〇住吉造

住吉大社の本殿が原形の建築様式。大社造に似ていますが、壁が白、柱が朱に塗られているのが特徴。内部が2部屋に分かれ、前を外陣、後ろを内陣といいます。(住吉大社本殿平面参照)現在は前側に拝殿が付属します。

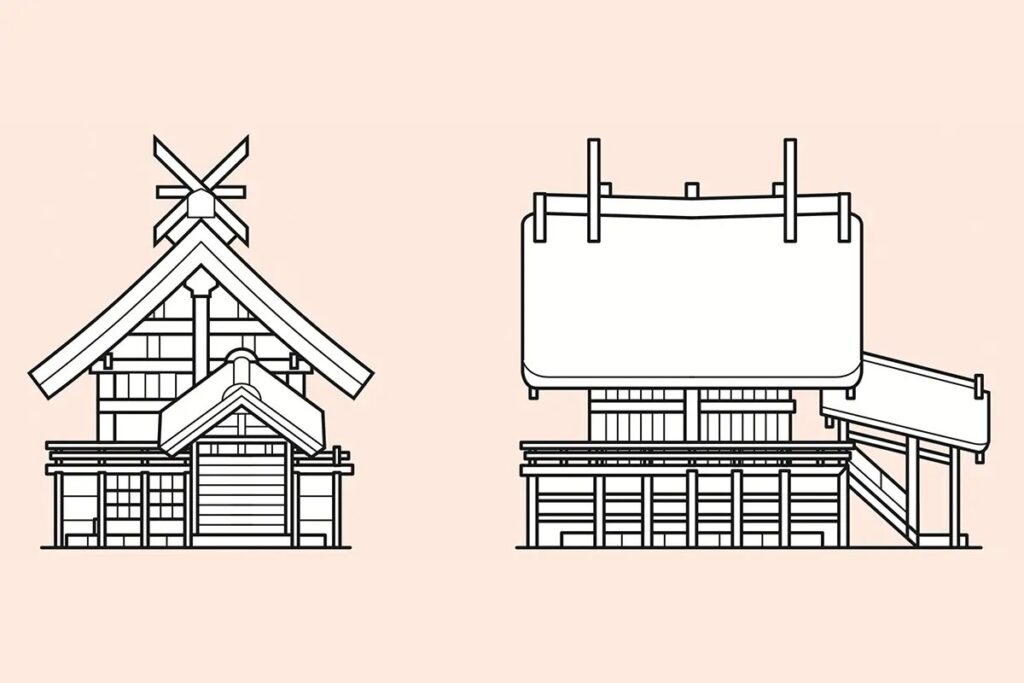

〇流造

上加茂神社・下鴨神社の本殿が原形。切妻造で、神明造のように棟と平行な面に入り口がある「平入り」の社殿の庇が、前に延びたかたちをしています。この様式の社殿が全国に最も多いです。

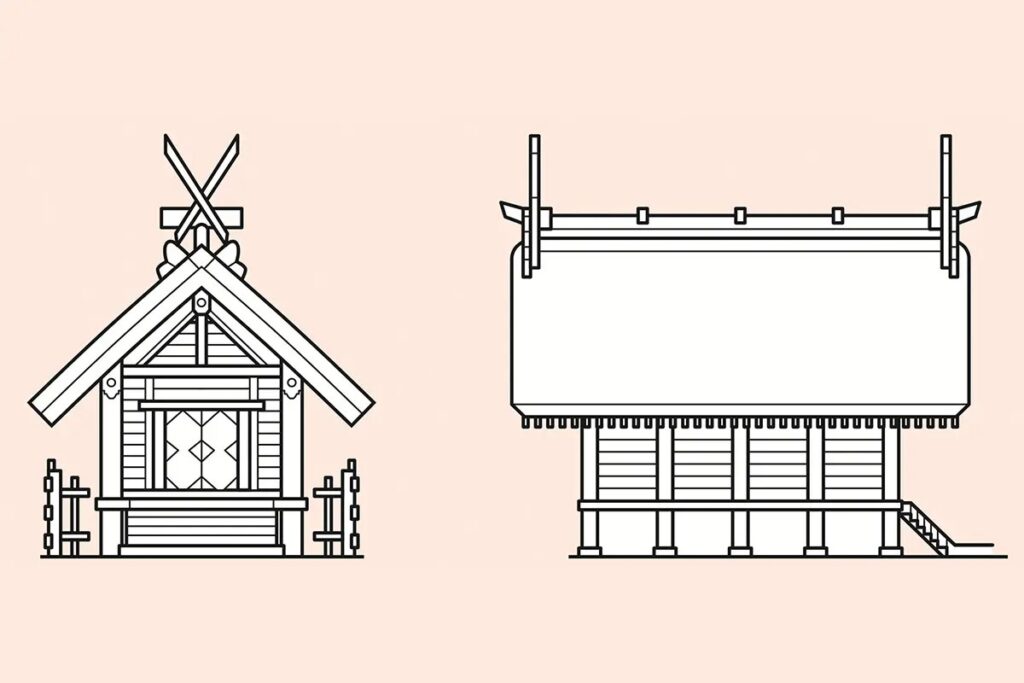

〇春日造

春日大社の本殿を原形とする建築様式。大社造と同様、切妻造・妻入りの社殿の入口上部に庇が付いたかたちで、比較的小型の社殿が多いです。社殿の下に土台があるのも特徴です。

〇八幡造

宇佐神宮本殿を原形とする建築様式。八幡神を祀る神社で用いられるため、この名で呼ばれています。切妻造・平入りの社殿を前後にふたつつないだかたちで、どちらも本殿とされます。

.jpg)

「平入」と「妻入」のイラストをあらためて展開します。

【式年遷宮(造替)】

伊勢・出雲・住吉をはじめ宇佐神宮・石清水八幡宮・上下加茂神社などの有力神社は、古代に成立しましたが、現在の本殿はすべて江戸時代のものです。これは、定期的な遷宮(造替)が行われていた、あるいは現在も行われているためであり、仏教建築との大きな相違点です。そして、この制度によって、成立当初の形式があまり変化することなく今日まで伝えられました。

伊勢神宮は現在も20年ごとに建物・神宝・調度を新しく造り改めています。この制度は持統天皇(在位687~697年)のときに始められたと伝承されており、ある時期から式年造替・式年遷宮と呼ばれるようになりました。この定期造替は律令官社制のもとで企画され、のちに住吉・香取・鹿島など国家に最重要な神社にも及ぼされた制度であるので、それら国家的な神社の存続を永久に保障するシステムだったと考えられます。伊勢では造替に際して常に隣接する敷地に現社殿が存在するため、定期造替が順調な期間は建物の形式がほぼそのまま継承されたと考えられます。内宮・外宮の正殿に限ってその床下には心御柱(しんのみはしら)と呼ばれる祭祀の対象があり、これは遷宮後も旧敷地に残され、次の造替のときに更新されます。

室町幕府の半ばからは造替も滞るようになり、ついには正殿が両宮とも消滅しました。現在の建物は、16世紀の後半に再建された形式を継承するもので、当時の復元考証の成果です。

〇伊勢神宮本殿 外観

(三重県伊勢市 1994年 神明造)

-120x68.jpg)

-120x68.jpg)

コメント